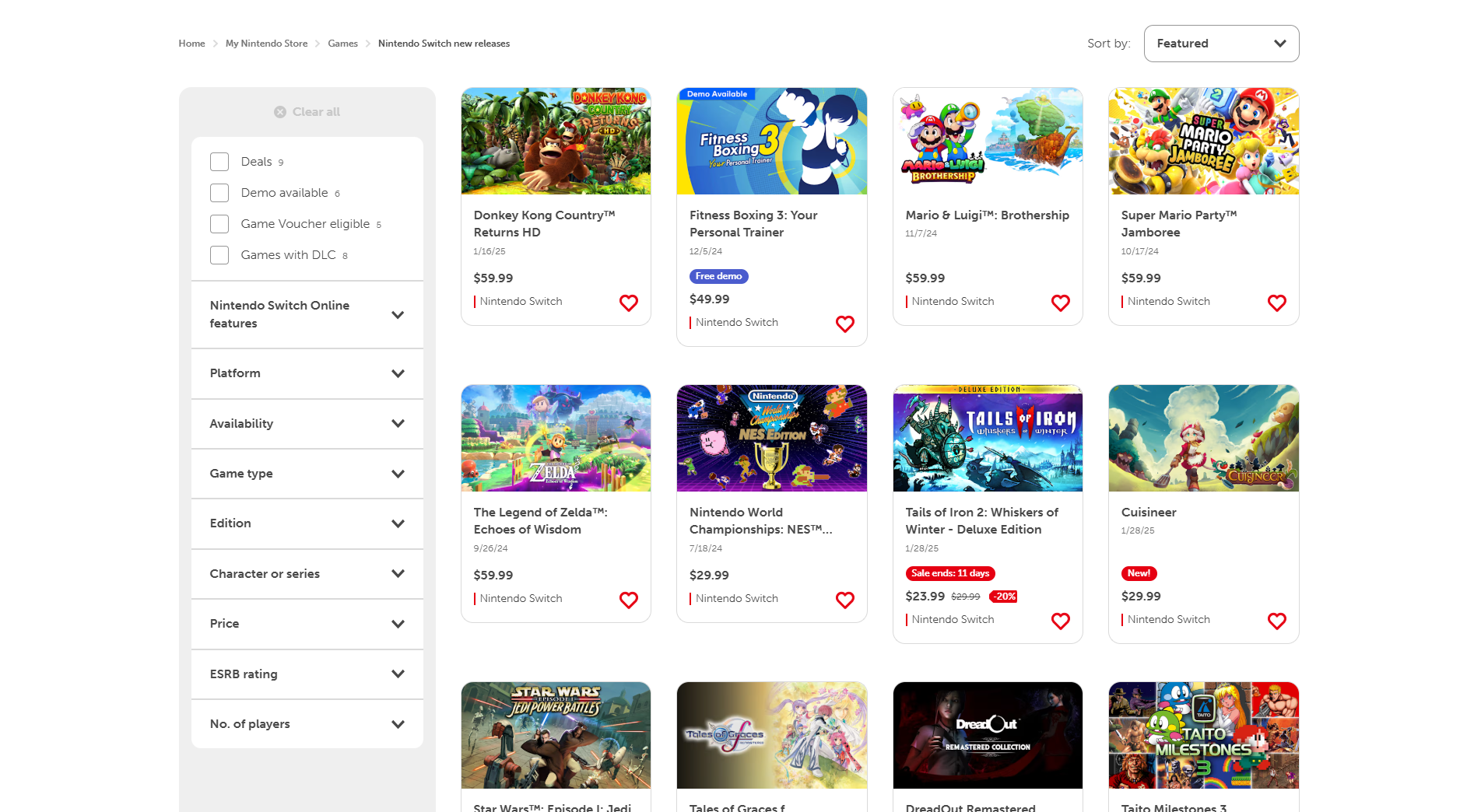

PlayStation Store和Nintendo Eshop正在經曆大量低質量遊戲的湧入,通常被描述為“ Slop”,引起了用戶之間的擔憂。這些遊戲經常模擬標題,利用生成的AI來誤導營銷材料,並且經常與流行遊戲相似,有時甚至複製名稱和主題。這個問題最初在ESHOP上突出,最近已經傳播到PlayStation商店,尤其影響了“願望清單”部分。

問題超出了簡單的“壞”遊戲;這是一係列類似的低飲食頭銜,遮蓋了更高質量的發行版。這些遊戲通常具有不良的控製,技術故障和有限的遊戲玩法,無法滿足其營銷所設定的期望。少數公司似乎負責這種大規模生產,因此由於缺乏公共信息和頻繁的公司名稱更改,因此難以識別並承擔責任。

用戶挫敗感導致呼籲增加店麵法規。這些遊戲的龐大音量使Nintendo Eshop的性能問題加劇了。這項調查探討了這種現象背後的原因,並比較了PlayStation,Nintendo,Steam和Xbox商店的經驗。

認證過程:關鍵區別

對八個遊戲開發和出版專業人士(都要求匿名)的訪談闡明了四個主要店麵的遊戲發行過程。該過程通常涉及初始平台批準,然後進行表單完成詳細介紹遊戲規格和技術元素。然後,認證(“ CERT”)驗證遵守平台要求,法律標準和ESRB評級。盡管平台持有人強調年齡評級的準確性,但認證過程主要集中於技術合規性,而不是質量保證。開發人員通常會收到有關提交拒絕的反饋,特別是從任天堂獲得的。

商店頁麵評論:可變過程

平台持有人需要在商店頁麵屏幕截圖中準確的遊戲表示形式,但執法有所不同。啟動前任天堂和Xbox評論頁麵更改時,PlayStation在啟動附近進行一次檢查,而Valve僅查看初始提交。在驗證遊戲描述和屏幕截圖的準確性方麵的勤奮程度在整個平台之間有很大差異。誤導材料的後果通常涉及刪除有問題的內容,而不是更嚴格的處罰。重要的是,盡管Steam請求披露,但控製台店麵都沒有關於在遊戲或營銷材料中的生成AI使用的具體規則。

為什麼差異?

跨平台“斜率”的差異源於幾個因素。微軟的遊戲批準過程與任天堂和索尼基於開發人員的方法形成鮮明對比。這使得微軟的商店不太容易受到大規模提交低質量遊戲的影響。特別是,任天堂的批準過程被描述為易於規避,從而允許快速湧入低貴重的標題。諸如持續,重疊的銷售期之類的策略通過保持這些遊戲的突出顯示,從而進一步加劇了問題。與Web瀏覽器版本相比,任天堂在控製台應用程序上的新版本部分的無組織性質也有所貢獻。盡管Steam具有低質量的遊戲,但從用戶的角度來看,其強大的搜索和過濾選項以及大量發行量會減輕問題。

生成AI的作用

盡管其中一些遊戲的營銷材料中使用了生成AI,但這並不是主要原因。遊戲本身仍然是由人類開發的,AI尚未能夠創建完整的功能性遊戲。盡管Xbox相對不受“斜率”問題的影響,但由於其對技術的投資,人們認為最不可能阻止使用生成AI的使用。

撰寫本文時,PlayStation商店上的“願望清單”部分的“願望清單”部分的%。

呼籲采取行動和關注

用戶已敦促任天堂和索尼解決該問題,但兩家公司都沒有回應置評請求。開發人員對重大改善的悲觀主義表達了悲觀,特別是關於任天堂的Eshop。盡管Nintendo的基於Web瀏覽器的ESHOP被認為是功能性的,但控製台應用程序仍然有問題。索尼過去已經針對類似問題采取了行動,這表明未來的幹預措施。但是,正如“ Better Eshop”項目所證明的那樣,過度積極的過濾風險不公平地針對合法遊戲。人們擔心更嚴格的法規可能會無意中損害質量軟件。最終,挑戰在於平衡需要遏製低質量發行的必要性與避免過度限製性的政策,從而扼殺獨立開發商。